今年も大流行のインフルエンザ、私の勤め先でも大勢の社員が感染し、業務に一部支障が出るほどです。

空気が乾燥しウイルスにとって絶好の環境が整うこの時期、インフルエンザについて解説します

この記事が少しでも感染の拡大を防ぎ、皆さんの日常が平穏に過ごせる事を願ってます

1. インフルエンザの基礎知識

インフルエンザとは?

インフルエンザは、インフルエンザウイルスによって引き起こされる感染症で、風邪とは異なり、急激な発症と全身にわたる重い症状が特徴です。風邪の場合、のどの痛みや軽い鼻風邪が中心となるのに対し、インフルエンザでは高熱(38度以上)、筋肉痛や倦怠感といった全身症状が突然現れます。

特に、小児や高齢者、基礎疾患を持つ方は重症化しやすいため注意が必要です。これらの人々は免疫機能が低下しているため、合併症を引き起こすリスクが高まります。

インフルエンザの型と株

インフルエンザウイルスには主にA型、B型、C型の3種類があります。

- A型:

感染力が非常に強く、大規模な流行(パンデミック)を引き起こすことがあります。鳥や豚など動物由来のウイルスが人に感染することも多いのが特徴です。例えば、2009年の新型インフルエンザ(H1N1)はA型ウイルスが原因でした。 - B型:

人間だけに感染し、地域的な流行を引き起こします。A型ほど感染力は強くありませんが、症状が重くなる傾向があります。 - C型:

軽い風邪程度の症状で終わることが多く、大流行にはつながりません。

イメージ:A型は「パンデミックを引き起こす暴れん坊」、B型は「地域限定の頑固者」、C型は「控えめな子」と覚えるとわかりやすいでしょう。

インフルエンザウイルスの進化

ウイルスは、遺伝子が突然変異を繰り返しながら進化します。この突然変異が積み重なることで、既存のワクチンや免疫が効かない「新型インフルエンザ」が発生することがあります。

ポイント:

インフルエンザウイルスの進化を「新しい鍵を持つ泥棒」と考えると分かりやすいです。既存の鍵(免疫やワクチン)では新型ウイルスに対抗できないため、新しいワクチンの開発が急務となります。

2. インフルエンザの症状

一般的な症状

インフルエンザの典型的な症状は次の通りです。

- 突然の高熱:38度以上の発熱が特徴で、急激に悪化します。

- 全身症状:筋肉痛や関節痛、倦怠感が強く、寝込むケースが多いです。

- 呼吸器症状:咳、のどの痛み、鼻水。

- 頭痛や寒気:寒さを感じることから始まり、激しい頭痛を伴うことがあります。

インフルエンザと普通の風邪の違い

症状の比較

| 症状 | 風邪 | インフルエンザ |

| 発熱 | 低めの熱(微熱) | 突然の光熱(38℃以上) |

| 倦怠感 | 軽い | 強い(動けないほど) |

| 筋肉痛 | ほぼなし | あり |

| 咳・のどの痛み | 軽い | 強い場合がある |

胃腸の不調

小児や一部の成人では、吐き気や嘔吐、下痢など胃腸の症状が見られることもあります。特に小児ではこれがインフルエンザの初期症状として現れることがあります。

重症化の傾向

以下の条件を持つ人々は、インフルエンザが重症化しやすいとされています。

- 高齢者:免疫力の低下や基礎疾患の存在。

- 基礎疾患を持つ人:糖尿病、喘息、心疾患などの持病を持つ人はリスクが高い。

- 妊婦や乳幼児:体力や免疫機能が不十分であるため。

合併症

インフルエンザは次のような合併症を引き起こすことがあります。

- 肺炎:ウイルスによる直接の感染、または細菌感染による二次感染が原因で発症します。

- 脳炎・脳症:高熱が続く中で意識障害やけいれんを引き起こす場合があります。

- 心筋炎:心臓の筋肉に炎症が起き、胸痛や息切れを伴うことがあります。

これらの合併症が疑われる場合は、速やかに医療機関を受診してください。

3. インフルエンザに感染する人としない人の違い

感染しやすい人

インフルエンザウイルスは誰にでも感染する可能性がありますが、特に以下の条件に該当する人は感染しやすい傾向があります。

- 免疫力が低下している人:睡眠不足やストレス過多、病気などで体の防御機能が弱まっている場合。

- 基礎疾患を持つ人:糖尿病、心臓病、喘息などの持病を持つ人は特に注意が必要です。

- 乳幼児や高齢者:免疫システムが未発達、または衰えているため。

- 職業的リスク:医療従事者や学校・保育施設で働く人は、感染者と接触する機会が多いためリスクが高まります。

感染しにくい人

一方で、以下の条件を満たす人は比較的感染しにくい傾向があります。

- 予防接種を受けた人:ワクチン接種により、体内に抗体が作られ、感染リスクが下がります。

- 衛生習慣を徹底している人:手洗いやうがいを習慣化し、マスクを適切に着用している場合。

- 免疫力が高い人:栄養バランスの取れた食事や十分な睡眠、適度な運動をしている人は、感染しにくい体質になります。

補足:予防を徹底しても、ウイルス量が多い環境では感染するリスクがあります。そのため、個人レベルの予防だけでなく、社会全体での対策が必要です。

4. インフルエンザの流行とパンデミック

季節性インフルエンザの特徴

インフルエンザは冬季に流行することが多く、原因として次の要因が挙げられます。

- 寒冷・乾燥:ウイルスが長時間生存できる環境が整う。

- 密集環境:人々が室内に集まりやすく、感染が拡大しやすい。

新型インフルエンザの脅威

突然変異した新型ウイルスが出現すると、人間の免疫が対応できず、世界規模のパンデミックが起こる可能性があります。例として、2009年の新型インフルエンザ(H1N1)の世界的流行が挙げられます。

5. インフルエンザの予防

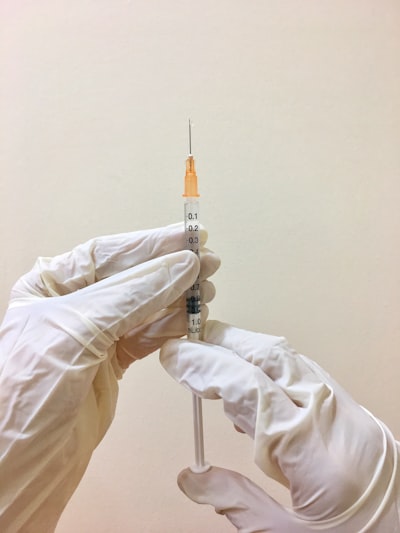

予防接種

ワクチン接種はインフルエンザ予防の最も効果的な手段です。特に、乳幼児、高齢者、基礎疾患を持つ人は、接種が強く推奨されます。

感染対策

- 手洗いをこまめに行う。

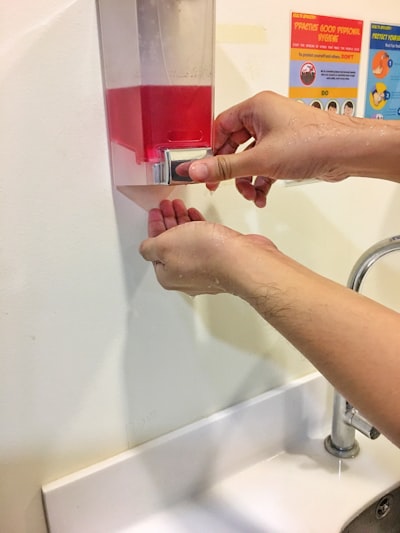

– 手洗いの徹底

石けんを使用し、流水で20秒以上かけて手を洗います。特に、外出先から帰宅したときや食事前後に行うことが重要です。指先や親指、手首も忘れずに洗いましょう。

– マスクの着用

適切にマスクを着用することで、飛沫感染を防止できます。外出時や人混みに入る際、また咳やくしゃみがある場合には、周囲への感染を防ぐためにも必須です。

– 咳エチケットの実践

咳やくしゃみをする際は、ハンカチやティッシュで口元を覆い、他人への飛沫拡散を防ぎます。使ったティッシュはすぐに捨て、手を洗うことを心がけましょう。

免疫力を高める生活習慣

インフルエンザ予防の基本は、免疫力を高める健康的な生活習慣を日々実践することです。

- バランスの良い食事:免疫を支えるビタミン(特にビタミンCやD)、ミネラル(亜鉛など)を含む食品を摂取します。緑黄色野菜、魚、発酵食品が効果的です。

- 十分な睡眠:1日7〜8時間の睡眠を確保し、身体を休めることで免疫機能を維持します。

- 適度な運動:ウォーキングやストレッチなどの軽い運動を習慣にすることで、血行を促進し、体調を整えます。

- ストレス管理:過剰なストレスは免疫力を低下させるため、リラックスできる時間を設けましょう。瞑想や趣味の時間を活用するのもおすすめです。

6. インフルエンザに感染した場合の対処法

自宅療養の注意点

インフルエンザに感染した場合、外出を控え、以下の点に注意しながら自宅で療養します。

- 十分な休息:体力を回復させるため、ベッドで横になり、できるだけ安静に過ごします。

- 水分補給:発熱により体が脱水状態になりやすいため、こまめに水分を摂取します。スポーツドリンクや経口補水液が適しています。

- 部屋の換気:室内の空気を清潔に保つため、1時間に1回程度、数分間窓を開けて換気します。

受診のタイミング

インフルエンザの症状が出た場合、発症から48時間以内に医療機関を受診することが推奨されます。このタイミングで抗ウイルス薬を使用すると、ウイルスの増殖を抑え、症状の軽減や回復の早期化が期待できます。

感染拡大の防止

インフルエンザ患者は、次の期間は外出を控える必要があります。

- 発熱後5日間

- 解熱後2日間(幼児は3日間)

この期間は、インフルエンザウイルスが体内で感染力を持っているため、他人に移さないよう注意が必要です。

7. インフルエンザの治療

抗ウイルス薬の使用

インフルエンザ治療の主な薬には以下があります。これらはウイルスの増殖を抑え、症状の軽減や重症化防止に役立ちます。

- タミフル(オセルタミビル):カプセルまたはシロップで服用。主にA型・B型に効果があります。

- リレンザ(ザナミビル):吸入タイプの薬で、呼吸器に直接作用します。

- ゾフルーザ(バロキサビル マルボキシル):単回投与で済む新しいタイプの抗ウイルス薬。

抗ウイルス薬は、発症後48時間以内の使用が最も効果的です。

治療中の注意事項

- 栄養と水分をしっかり摂る:発熱中は無理に食べる必要はありませんが、スープやゼリーなど消化しやすいものを摂取すると良いです。

- 症状が改善しても無理をしない:体力が完全に戻るまでは無理をせず、日常生活に徐々に戻ることが大切です。

8. 家庭でのインフルエンザ対策

感染者の看護時の注意点

家族内で感染者を看護する際は、次の点に注意してください。

- 個室で療養:感染者を専用の部屋で休ませ、他の家族との接触を最小限に抑えます。

- 看護する人の予防:看護者はマスクや手袋を着用し、看護後は手を石けんでしっかり洗います。

- 共有物の消毒:ドアノブやリモコンなど、手が触れる場所はアルコール消毒を行います。

家庭内での感染防止策

感染拡大を防ぐためには、家族全員が協力して対策を行うことが重要です。

- 部屋の換気:1時間に1回、5分以上窓を開けて換気します。

- 共有物の管理:タオルやコップなどは感染者専用のものを使い、他の家族と共有しないようにします。

- 布団や衣類の洗濯:使用後の布団や衣類は速やかに洗濯し、乾燥機で高温処理を行うと効果的です。

9. インフルエンザの歴史と教訓

過去の流行事例

- 1918年 スペインかぜ(H1N1型):世界中で約5,000万人が死亡した史上最悪のパンデミック。

- 2009年 新型インフルエンザ(H1N1型):豚インフルエンザ由来のウイルスが原因で、世界中に広がりましたが、ワクチン開発の迅速化により重症者数を抑えることができました。

パンデミックからの教訓

これらの流行から、早期のウイルス監視体制の整備や、迅速なワクチン開発の重要性が再認識されました。

10. まとめ:インフルエンザ予防の重要性

予防は自分を守り、社会を守る行動

インフルエンザは、一人ひとりの予防行動が周囲への感染拡大を防ぎ、社会全体の健康を守ります。手洗いや予防接種、免疫力を高める生活習慣を取り入れ、感染症に対して万全の備えをしましょう。

健康は習慣から。今日からできる予防策を始めてみてください。

コメント